盛夏七月,青春如火。7月8日至15日,巢湖學(xué)院計算機與人工智能學(xué)院“穎火相傳”紅色文化傳承實踐團赴阜陽市潁上縣,以“追尋紅色足跡,賡續(xù)精神火炬”為主題,開展社會實踐活動。

實踐團隊的第一站來到了潁上和平廣場革命烈士紀(jì)念館。團隊成員們沿著"潁上暗夜、追尋真理“到”鑄就新華、穎上新生“五個主題展廳,深入了解到這片紅色熱土的革命歷史,因革命先輩為當(dāng)?shù)亟夥攀聵I(yè)的無畏犧牲而動容。

展廳內(nèi),泛黃的書信、銹跡斑斑的步槍、承載著歲月痕跡的老照片,無聲訴說著革命先輩的崢嶸歲月。

次日,實踐團參加了“致敬老兵,聆聽故事”活動,采訪了參與過“兩彈一星”"工程的老兵張建國。張爺爺回憶起1964年參軍后在甘肅張掖、內(nèi)蒙古額濟納旗的艱苦歲月:““1964年我剛滿25歲,響應(yīng)國家號召參軍,坐著悶罐火車一路向西,最終到了甘肅張掖的部隊駐地。”張老坐在藤椅上,緩緩打開了記憶的閘門,“那時候戈壁灘上一片荒涼,我們住的是‘地窩子’——在地下挖個坑,上面蓋些樹枝和沙土,冬天冷得能凍裂水缸,夏天又悶得像蒸籠。喝的水是從遠(yuǎn)處拉來的,又苦又咸,沉淀后底下能看到一層鹽粒。但為了國家強大,再苦也值得。”這段對話,讓在場的團隊成員深刻體會到艱苦奮斗,科技報國的重要性。

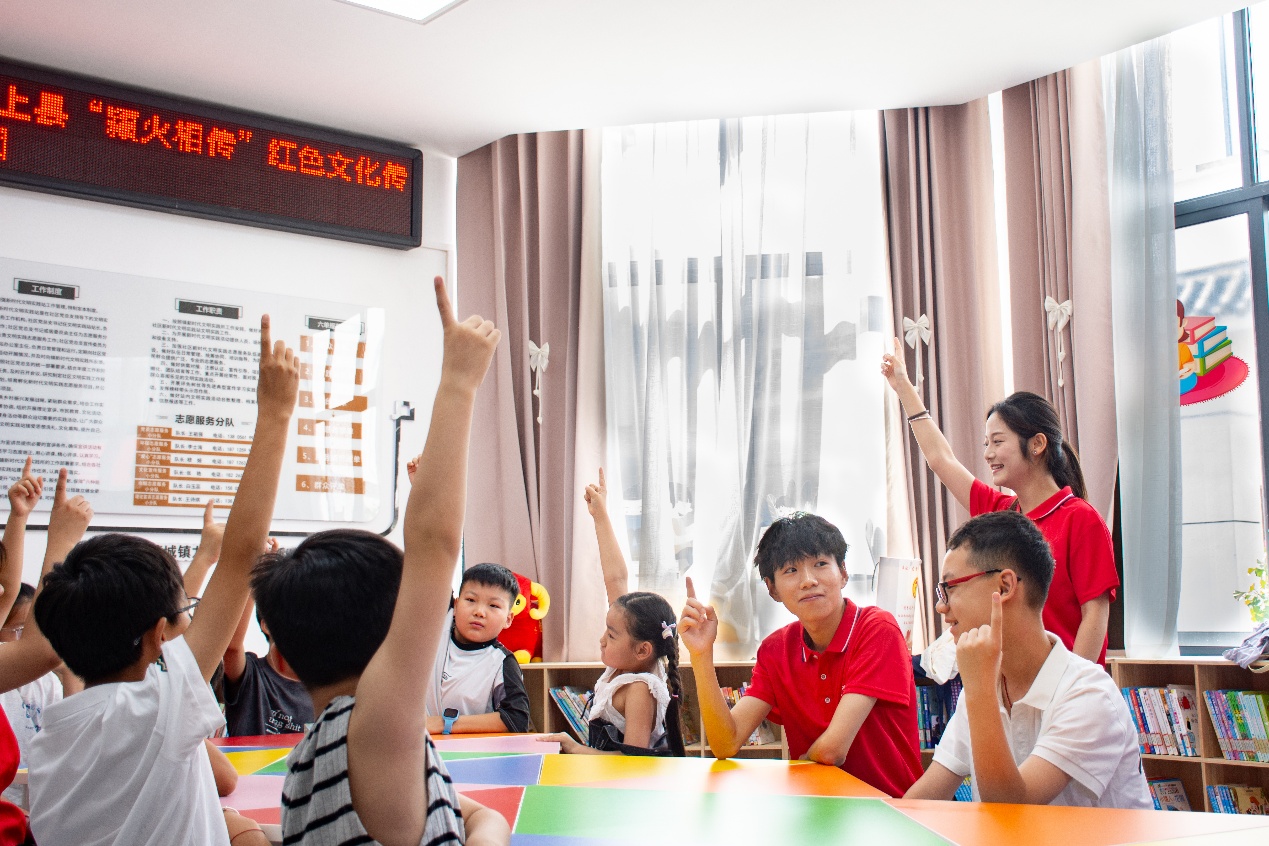

在潁上縣第二小學(xué),實踐團為孩子們帶來別開生面的“追光將軍“彭雪楓故事會。通過復(fù)刻《拂曉報》、模擬"雪楓刀“對戰(zhàn)等互動環(huán)節(jié),將紅色教育融入趣味活動中。“為什么戰(zhàn)士寧可淋雨也不進(jìn)老鄉(xiāng)家?“在“雨夜鐵規(guī)"情景劇中,小朋友們爭相回答:“因為紀(jì)律比棉襖更暖和!“團隊成員用孩子們能理解的方式,讓紅色精神可感可知,讓紅色文化血脈相承。

從革命紀(jì)念館到小學(xué)校園,從烽火歲月到數(shù)字時代,“穎火相傳”實踐團這片紅色土地上,書寫了一份關(guān)于紅色文化傳承與科技時代創(chuàng)新的青春答卷。(文、圖/馬雨欣 初審/許航 復(fù)審/王震宇 終審/汪世義 發(fā)布/金而立)