皖北莊臺:從防洪堡壘到振興熱土

7月3日,探索江淮文明韌性基因社會實踐隊5人深入阜南縣王家壩鎮和曹集鎮利民村西田坡莊臺。莊臺作為淮河岸邊的防洪“安全島”,曾16次守護群眾安全,如今成為“致富鑰”,濛洼兒女依托本地資源發展特色農業帶動致富,隊員們由此探尋到王家壩精神在群眾中的影響與踐行方式。

在王家壩鎮,隊員們參觀抗洪紀念館,了解“千里淮河第一閘”的歷史。王家壩閘16次開閘蓄洪背后是“舍小家為大家”的奉獻精神,當地雖依托這一資源探索發展,卻在產業升級、農產品銷售等方面面臨挑戰,這些都被實踐隊詳細記錄。

隊員們還走訪多位親歷抗洪的老人,聆聽抗洪故事,從老人的講述和紀念館的展品中,深刻體會到王家壩精神不僅是災難中的擔當,更是江淮大地的精神豐碑,也明晰了青年一代傳承這份精神的使命。

桐城古巷:從“六尺”禮讓到文旅融合

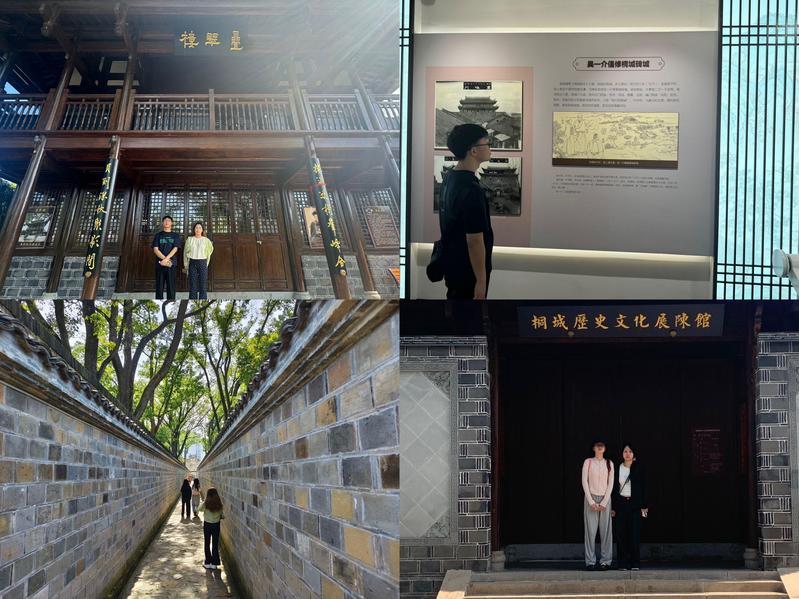

同期,“文脈尋蹤”文化傳承調研隊4人奔赴桐城六尺巷。在當地文化講解員引導下,隊員們漫步古巷,觀察建筑細節、碑刻文字,感受“禮讓”文化的歷史底蘊。

隨后,隊員們開展問卷調查,向游客、周邊居民了解對六尺巷文化內涵的認知度,以及對文化展示形式、傳承推廣方式的想法建議。從回收的問卷和與受訪者的交流中,團隊獲取到不同群體對“禮讓”文化的認知數據,也體會到傳統文化在當代傳播的活力與待突破的困境。

實踐隊還重點調研六尺巷文化產業發展情況,考察文化創意商店、主題展覽館,系統了解以“禮讓”文化為核心的產業布局,并針對文創產品開發、文化體驗項目打造,調研設計思路、市場反饋,就IP挖掘、跨界合作等方向與從業者探討,深刻認識到文化資源轉化為產業動能的潛力與挑戰。

此次調研團兩支小隊的實踐活動,雖聚焦區域與主題各有側重,但都為相關地區發展和文化傳承貢獻了青年視角的觀察與思考。皖北小隊深入莊臺一線,為王家壩鎮和濛洼地區的鄉村振興路徑探索提供了實地調研支撐;皖南小隊深耕桐城古巷,為六尺巷文化傳承創新、文旅融合發展積累了一手資料。同時,實踐活動讓全體隊員在實地體驗中深化了對王家壩精神和傳統文化現代價值的理解,更明晰了青年一代在文明傳承與鄉村振興中的責任擔當,為后續以專業能力服務社會打下堅實基礎。巢湖學院的學子們用腳步丈量江淮大地,讓青春力量在文明延續與發展實踐中綻放光彩。(文、圖/陳娜 李培勇 初審/李夢雨 終審/管超)